チベット密教版画 その未知なる世界

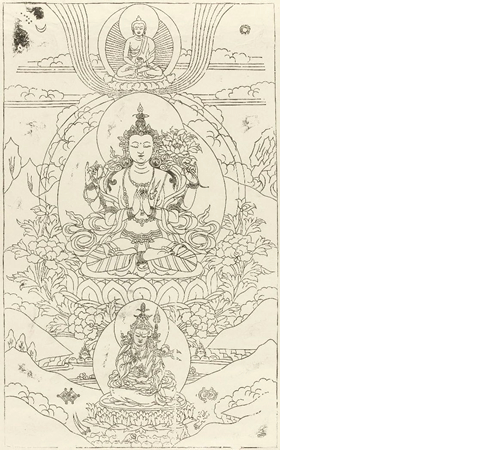

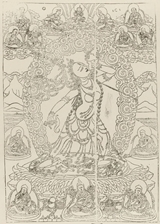

鹿の皮をまとう観音で、左胸に鹿の頭が見えます。

展覧会概要

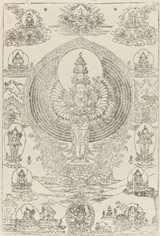

日本でもおなじみの観音ですが、腕の細密な表現が特色です。

11の顔に、8本の腕を持っています。

修行者に密教の奥義を伝授する女尊で、ドクロの杯を持っています。

チベットでは独特の密教文化が発達し、怪奇な姿の尊像や、驚くほど緻密な曼荼羅が描かれました。これらの仏画は木版でも刷られ、デルゲという町では現在も木版画がさかんに制作されています。そうした「デルゲ版」の魅力を、約30点の作品を通じて紹介します。

日本とならび、密教美術の宝庫として知られるのがチベットです。仏教のふるさとインドでは、5~6世紀から13世紀にかけて密教が発達しました。日本が受容したのは、7~8世紀の密教です。これに対し、チベットでは9世紀以降の密教を受容しました。この時代の密教を、後期密教といいます。受容した密教の発達段階の差により、日本とチベットでは、同じ種類のほとけでも非常に異なった姿に表現されることがしばしばあります。驚くほど多くの顔や手足をもつ怪奇な像や、父母仏と呼ばれる、男女のほとけが抱き合う姿の像は、後期密教美術の大きな特徴です。

チベット密教のほとけは、像容が複雑で種類も多く、尊像を正確に制作するには高度な知識が必要です。18世紀ころには、伝統的な図像を正しく後世に伝えるために、基準となる姿を木版画で制作することがはじまりました。19世紀以降は、主要な図像は版画化によってほぼ固定しました。

経典や仏画の板木を保存し、刊行する寺院を印経院(パルカン)といいます。各地で営まれた印経院のうち、代表的な存在が、中国四川省甘孜(カンゼ)チベット族自治州のデルゲにある印経院です。この印経院は、1729年に創立され、20世紀初頭にかけて大部の経典や仏画を開版してきました。

1960~70年代の文化大革命の際、各地の印経院は攻撃の対象となり、多くの板木が失われました。しかし、デルゲの板木は地元の人々の努力により破壊を免れ、現在でも印刷が可能です。このたびご紹介する版画は、すべてデルゲの板木から1999年に刷られたものです。

展覧会情報

会期 2011年9月28日(水)~ 12月23日(金・祝)

休館日 毎週月曜日 ※10月10日(月・祝)は開館、11日(火)は閉館

常設展示室/入場無料